Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это зачтется!

Сегодня - день памяти Пушкина, 170 лет со дня его смерти.

Пушкин - наше всё! (с)

Нашла отрывки из статьи "Поединок или убийство?" врача и судебного эксперта В. Сафронова. Автор указывает на три обстоятельства, свидетельствующие, по его мнению, о преднамеренном убийстве Пушкина. Во-первых, пишет Сафронов, пистолеты Пушкина были куплены перед дуэлью, в то время, как пистолеты Дантеса были взяты д'Аршиаком у французского посла Баранта, они уже были пристреляны. А это было не только нарушением дуэльного кодекса, но и преступлением. Во-вторых, Сафронов установил, что соперники стрелялись не из гладкоствольных пистолетов с кремнёвым замком, как считалось ранее, но из пистолетов с нарезными стволами, обладавшими большей убойной силой. И, в-третьих, Сафронов задаётся вопросом: почему же Дантес после выстрела в него Пушкина — замечательного стрелка — оказался лишь контужен? читать дальше

Выдвигалась версия о мундирной пуговице, якобы спасшей Дантеса. Сафронов установил, что на месте предполагаемого ранения на мундире Дантеса пуговиц не было. Да и сами адвокаты поручика вскоре переменили версию — оказывается, Дантеса спасла пуговица от подтяжек под мундиром. И здесь Сафронов высказывает сомнение — могла ли маленькая пуговица не позволить пуле пистолета большой убойной силы поразить Дантеса? Сафронов приходит к. выводу: есть основание считать, что под мундиром Дантеса находились металлические пластины — они-то и отразили пулю Пушкина, при этом, как известно, Дантес упал — такой мощи был выстрел!

"Под угрозой гибели на месте поединка такой бесчестный человек, как Дантес мог пойти на любую подлость. Тем более, что дело имел с такими доверчивыми людьми как Пушкин и Данзас, которым и в голову не могла придти мысль об ухищрениях противника", — так писал Сафронов. Автор указывал также на удивительное спокойствие не отличавшегося особой смелостью Дантеса, несколько секунд ожидавшего выстрела Пушкина, и на отсутствие врача на месте поединка.

Так что, смерть Пушкина - итог заговора, а не просто отстаивания чести и достоинства?

Нашла много документальных свидетельств того, как все было. Привожу, их очень мног о, но и очень мало, чтобы понять истину.

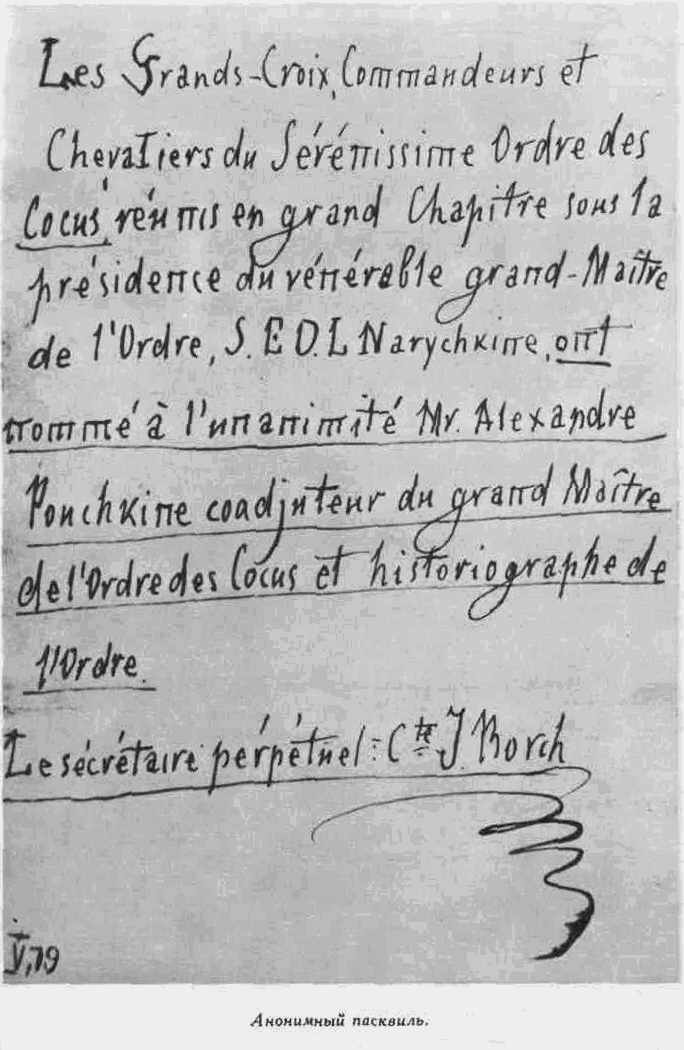

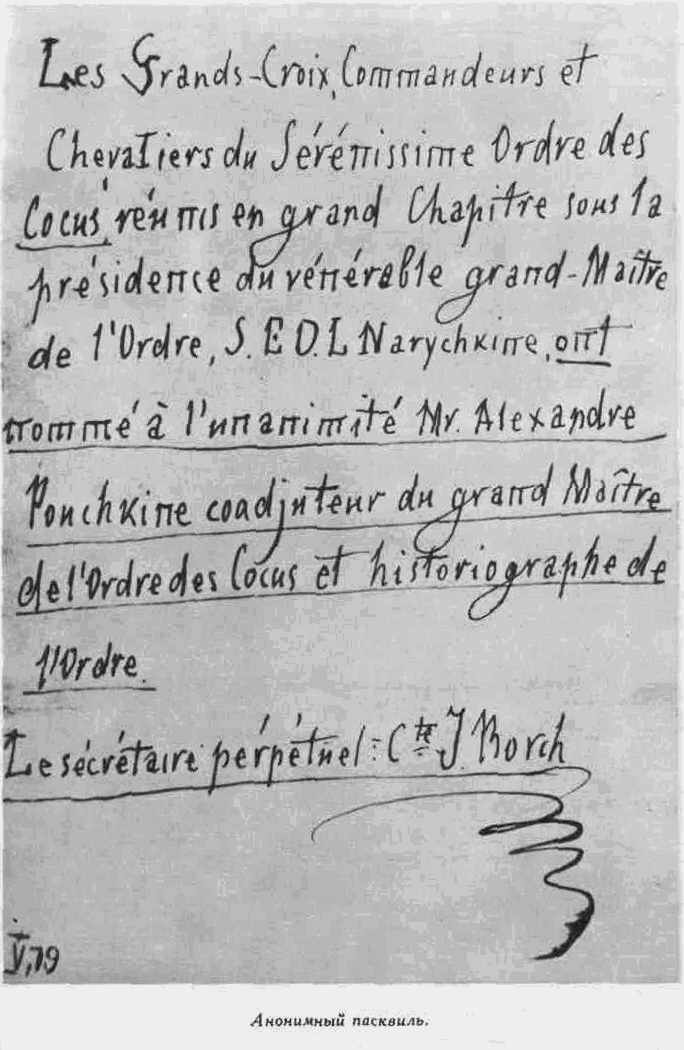

Письмо, с которого все началось - АНОНИМНЫЙ "ДИПЛОМ", полученный Пушкиным 4 ноября 1836 г. :

Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев в полном собрании своем, под председательством великого магистра Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина [Муж красавицы Марии Антоновны, бывшей в связи с императором Александром I и имевшей от него дочь], единогласно выбрали Александра Пушкина коадъютором (заместителем) великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом ордена.

Непременный секретарь: граф I. Борх.

"Вообще говоря, это низкое и неосновательное оскорбление вызвало негодование; но, повторяя, что поведение моей жены было безупречно, все говорили, что поводом к этой клевете послужило настойчивое ухаживание за нею г. Дантеса. Я не мог допустить, чтобы имя моей жены в такой истории связывалось с именем кого бы то ни было. Я поручил сказать это г. Дантесу. Барон Геккерен приехал ко мне и принял вызов за г. Дантеса, попросив отсрочки на две недели." (ПУШКИН - гр. А. X. БЕНКЕНДОРФУ, 21. ноября 1836 г.)

Красавица Натали

Дантес

Барон Луи Геккерн

Пушкин ... получает письмо, в котором Дантес просит руки старшей Гончаровой, сестры Наталии Николаевны. Удивление Пушкина было невыразимое; казалось, что все сомнения должны были упасть перед таким доказательством, что Дантес не думает о его жене. Но Пушкин не поверил сей неожиданной любви, а так как не было причины отказать в руке свояченицы, тридцатилетней девушки, которой Дантес нравился, то и было изъявлено согласие. Помолвка Дантеса удивила всех и всех обманула.

Друзья Пушкина, видя, что ревность его продолжается, напали на него, упрекая в безрассудстве; он же оставался неуспокоенным и не верил, что свадьба состоится. (Н. М. СМИРНОВ. Рус. Арх.)

"Моя свояченица Катерина выходит замуж за барона Геккерена, племянника и приемного сына посланника голландского короля. Это очень красивый и славный малый, весьма в моде, богатый, и на четыре года моложе своей невесты.

Приготовление приданого очень занимает и забавляет мою жену и ее сестер, меня же приводит в ярость, потому что мой дом имеет вид магазина мод и белья." (ПУШКИН - С. Л. ПУШКИНУ (отцу) в конце дек. 1836 г. )

Мне бы так хотелось иметь через вас подробности о невероятной женитьбе Дантеса. - Неужели причиной ее явилось анонимное письмо? Что это - великодушие или жертва? Мне кажется, - бесполезно, слишком поздно. (Императрица АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА баронессе Е. Ф. ТИЗЕНГАУЗЕН в конце

дек. 1836 г. - нач. янв. 1837 г)

10-го января брак (между Дантесом и Ек. Гончаровой) был совершен в обеих церквах (православной и католической) в присутствии всей семьи. Граф Григорий Строганов с супругой, - родные дядя и тетка молодой девушки, - были ее посажеными отцом и матерью, а с моей стороны графиня Нессельроде была посаженой матерью, а князь и княгиня Бутера свидетелями. (Бар. ГЕККЕРЕН-СТАРШИИ - барону ВЕРСТОЛКУ)

Екатерина Гончарова

После женитьбы Дантеса государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед. Так как сношения Пушкина с государем происходили через графа Бенкендорфа, то перед поединком Пушкин написал известное письмо свое на имя графа Бенкендорфа, собственно назначенное для государя [речь идет о письме к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года]. Но письма этого Пушкин не решился посылать, и оно найдено было у него в кармане сюртука, в котором он дрался. В подлиннике я видел его у покойного Павла Ивановича Миллера, который служил тогда секретарем при графе Бенкендорфе; он взял себе на память это не дошедшее по назначению письмо. (П. И. БАРТЕНЕВ со слов П. А. ВЯЗЕМСКОГО. Рус. Арх.)

Между тем посланник (которому досадно было, что его сын женился так невыгодно) и его соумышленники продолжали распускать по городу оскорбительные для Пушкина слухи. В Петербург приехали девицы Осиповы, тригорские приятельницы поэта; их расспросы, что значат ходившие слухи, тревожили Пушкина. (П. И. БАРТЕНЕВ со слов кн-ни В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ. Рус. Арх.)

Собственно говоря, Наталья Николаевна виновна только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина. В сущности она сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых однако ж из-за этого принимают не хуже прежнего; но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что ее муж иначе был создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам. (ЕК. Н. МЕЩЕРСКАЯ-КАРАМЗИНА - княжне М. И. МЕЩЕРСКОЙ)

Вот что рассказывал граф Сологуб Никитенке о смерти Пушкина. В последний год своей жизни Пушкин решительно искал смерти. Тут была какая-то психологическая задача. Причины никто не мог знать, потому что Пушкин был окружен шпионами: каждое слово его, сказанное в кабинете самому искреннему другу, было известно правительству. Стало быть, что таилось в душе его, известно только богу... Разумеется, обвинения пали на жену Пушкина, что она будто бы была в связях с Дантесом. Но Сологуб уверяет, что это сущий вздор. Жена Пушкина была в форме красавица, и поклонников у ней были целые легионы.

Немудрено, стало быть, что и Дантес поклонялся ей, как красавице; но связей между них никаких не было. Подозревают другую причину. Жена Пушкина была фрейлиной [Фрейлинами могли быть только девицы.] при дворе, так думают, что не было ли у ней связей с царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти. (И. И. ИВАНИЦКИЙ. Воспоминания и дневник)

Встретившись за несколько дней до дуэли с баронессой Вревской в театре, Пушкин сам сообщил ей о своем намерении искать смерти. Тщетно та продолжала его успокаивать, как делала то при каждой с ним встрече. Пушкин был непреклонен. Наконец она напомнила ему о детях его. - "Ничего, - раздражительно отвечал он, - император, которому известно все мое дело, обещал мне взять их под свое покровительство". (М. И. СЕМЕВСКИЙ со слов бар. Е. Н. ВРЕВСКОЙ)

Дантес написал Наталье Николаевне письмо, которое было - вопль отчаяния с первого до последнего слова. Цель его была добиться свидания. "Он жаждал только возможности излить ей всю свою душу, переговорить только о некоторых вопросах, одинаково важных для обоих, заверял честью, что прибегает к ней единственно, как к сестре его жены, и что ничем не оскорбит ее достоинство и чистоту". Письмо, однако же, кончалось угрозою, что если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, он не в состоянии будет пережить подобное оскорбление. Отказ будет равносилен смертному приговору, а может быть даже и двум. Жена, в своей безумной страсти, способна последовать данному им примеру, и, загубленные в угоду

трусливому опасению, две молодые жизни вечным гнетом лягут на ее бесчувственную душу.

Года за три перед смертью, Наталья Николаевна рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам, прося не покидать дом до замужества последней из нас. С ее слов я узнала, что дойдя до этого эпизода, мать со слезами на глазах сказала: "Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание... Свидание, за которое муж заплатил своею кровью, а я - счастьем и покоем своей жизни. Бог свидетель, что оно было столь же кратко, сколько невинно. Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве страдания... Но кто допустит его искренность".

Местом свидания была избрана квартира Идалии Григорьевны Полетика, в кавалергардских казармах, так как муж .ее состоял офицером этого полка. Она была полуфранцуженка, побочная дочь графа Григория Строганова, воспитанная в доме на равном положении с остальными детьми, и, в виду родственных связей с Загряжскими, Наталья Николаевна сошлась с ней на дружественную ногу. Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный несомненный успех. В числе ее поклонников самым верным, искренно влюбленным и беззаветно преданным был в то время кавалергардский ротмистр Петр Петрович Ланской (будущий второй муж Наталии Николаевны Пушкиной). Хорошо осведомленная о тайных агентах, следивших за каждым шагом Пушкиной, Идалия Григорьевна, чтобы предотвратить опасность возможных последствий, поручила Ланскому, под видом прогулки около здания, зорко следить за всякой подозрительной личностью, могущей появиться близ ее подъезда.

Несмотря на бдительность окружающих и на все принятые предосторожности, не далее, как через день, Пушкин получил злорадное извещение от того же анонимного корреспондента о состоявшейся встрече. Он прямо понес письмо к жене.

Она не отперлась, но поведала ему смысл полученного послания, причины, повлиявшие на ее согласие, и созналась, что свидание не имело того значения, которое она предполагала, и было лишь хитростью влюбленного человека. Это открытие возмутило ее до глубины души и, тотчас же, прервав беседу, она твердо заявила Геккерену, что останется навек глуха к его мольбам и заклинаниям, и что это первое, его угрозами вынужденное, свидание станет последним.

Приведенное объяснение имело последствием вторичный вызов на дуэль Геккерена, но уже составленный в столь резких выражениях, что отнята была всякая возможность пpимиpeния. (А. П. АРАПОВА. Новое Время, 1908 г.)

Дотоль Пушкин себя вел, как каждый бы на его месте сделал; и хотя никто не мог обвинять жену Пушкина, столь же мало оправдывали поведение Дантеса, и в особенности гнусного его отца Геккерена. Но последний повод к дуэли, которого никто не постигает и заключавшийся в самом дерзком письме Пушкина к Геккерену, сделал Дантеса правым в сем деле. C'est le cas de dire, chasser nature, il revient au galop. (Вот случай сказать: гони природу в дверь, она влетит в окно). (ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I - вел. кн. МИХ. ПАВ-ЧУ, 3 февр. 1837 г.)

За несколько часов до дуэли Пушкин говорил д'Аршиаку, секунданту Геккерена, объясняя причины, которые заставляли его драться: "Есть двоякого рода рогоносцы: одни носят рога на самом деле; те знают отлично, как им быть; положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительнее. Я принадлежу к последним". (Кн. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ - вел. кн. МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ, 14 февр. 1837 г.)

Пушкин спокойно дожидался у себя развязки. Его спокойствие было удивительное; он занимался своим "Современником" и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой (сочинительнице "Русской истории для детей", трудившейся и для его журнала). (В. А. ЖУКОВСКИЙ - С. Л. ПУШКИНУ)

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ПУШКИНА

Милостивая Государыня Александра Осиповна.

Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение. Покамест, честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall [Барри Корнуоля (имеется в виду книга английского поэта Барри Корнуоля, высоко ценимого Пушкиным)] - Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашей, переведите их как умеете - уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах, и поневоле зачитался, Вот как надобно писать! С глубочайшим почтеньем и совершенной преданностью честь имею быть,

Милостивая Государыня, Вашим покорнейшим слугою

А. Пушкин. (ПУШКИН - А. О. ИШИМОВОЙ, 27 января 1837 г.)

Несмотря на ясную погоду, дул довольно сильный ветер. Морозу было градусов пятнадцать. Закутанный в медвежью шубу, Пушкин молчал, по-видимому был столько же спокоен, как и во все время пути, но в нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным выбранное им и д'Аршиаком место, Пушкин отвечал:

- Са m'est fort egal, seulement tachez de faire tout cela plus vite (мне это решительно все равно, - только, пожалуйста, делайте все это поскорее).

Отмерив шаги, Данзас и д'Аршиак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этих приготовлений нетерпение Пушкина обнаружилось словами к своему секунданту:

- Eh bien! est ce fini? (Ну, что же! Кончили?)

Все было кончено. Противников поставили, подали им пистолеты, и по сигналу, который сделал Данзас, махнув шляпой, они начали сходиться.

Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая, сказал:

- Je crois que j'ai la cuisse fracassee (кажется, у меня раздроблено бедро).

Секунданты бросились к нему, и, когда Дантес намеревался сделать то же, Пушкин удержал его словами:

- Attendez! Je me sens assez de force pour tirer mon coup (подождите! Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел).

При падении Пушкина пистолет его попал в снег, и потому Данзас подал ему другой. Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. (А. АММОСОВ)

Уже дома

Данзас сказал ему, что готов отомстить за него тому, кто его поразил. - "Нет, нет, - ответил Пушкин, - мир, мир". (A. Н. ВЕНЕВИТИНОВА - С. Л. ПУШКИНУ со слов Е. А. Карамзиной)

Во все время болезни Пушкина передняя его постоянно была наполнена знакомыми и незнакомыми, вопросы: что Пушкин? Легче ли ему? Поправился ли он? Есть ли надежда? сыпались со всех сторон. Государь, наследник, великая княгиня Елена Павловна постоянно посылали узнавать о здоровье Пушкина; от государя приезжал Арендт несколько раз в день. У подъезда была давка. В передней какой-то старичок сказал с удивлением: - "Господи боже мой! Я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было!"

Пушкин впускал к себе только самых коротких своих знакомых, хотя всеми интересовался: беспрестанно спрашивал, кто был у него в доме, и говорил: "мне было бы приятно видеть их всех, но у меня нет силы говорить с ними". По этой причине, вероятно, он не простился и с некоторыми из своих лицейских товарищей. (A. АММОСОВ)

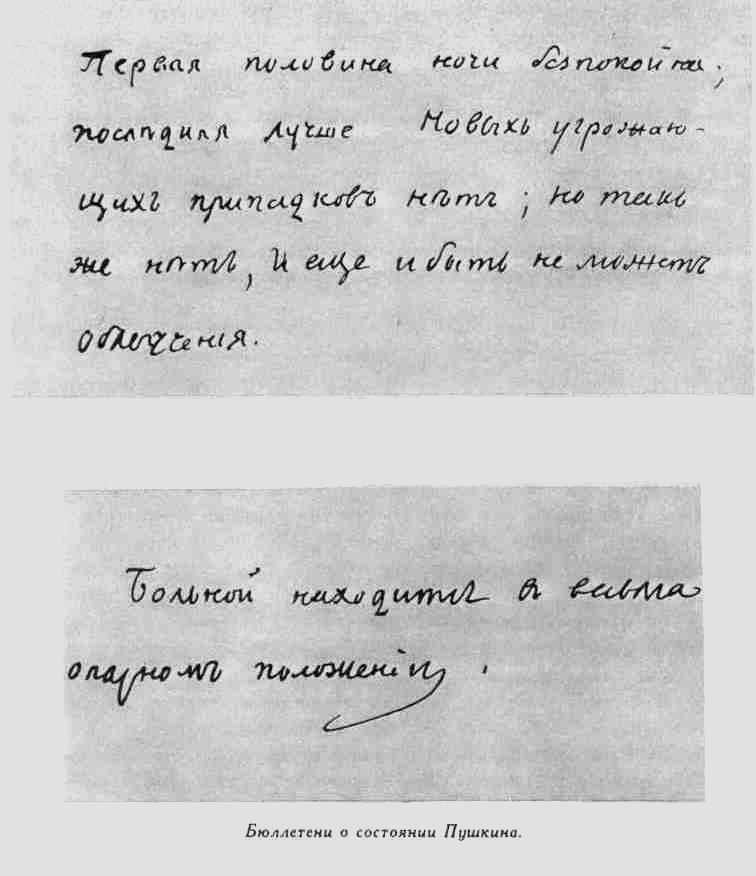

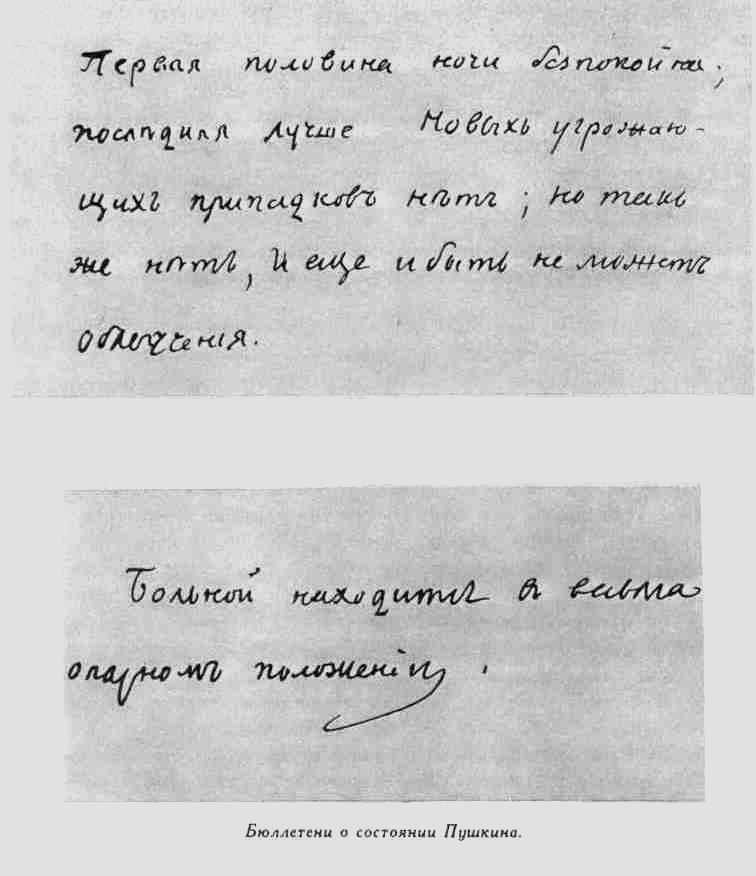

Бюллетени о состоянии Пушкина

В четверг утром я сидел в его комнате несколько часов (он лежал и умер в кабинете, на своем красном диване, подле средних полок с книгами). Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим. (П. А. ПЛЕТНЕВ - В. Г. ТЕПЛЯКОВУ)

Когда все ушли, я сел перед ним и долго, один смотрел ему в лицо.

Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха, после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое.

Нет! Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание.

Всматриваясь в него, мне все хотелось спросить: что видишь, друг? и что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его, и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну! Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной-, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина. (В. А. ЖУКОВСКИЙ - С. Л. ПУШКИНУ)

Посмертная маска Пушкина, снятая скульптором С. Гальбергом 29 января 1837 года

Современники-свидетели передавали нам, что во время отпевания обширная площадь перед церковью представляла собою сплошной ковер из человеческих голов. (П. И. БАРТЕНЕВ. Рус. Арх.)

Февраль 1. Похороны Пушкина. Это были, действительно, народные похороны. Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге, - все стекалось к церкви, где отпевали поэта. Это происходило в Конюшенной.

Площадь была усеяна экипажами и публикою, но среди последней - ни одного тулупа или зипуна. Церковь была наполнена знатью. Весь дипломатический корпус присутствовал. Впускали в церковь только тех, которые были в мундирах или с билетом. На всех лицах лежала печаль - по крайней мере наружная. Я прощался с Пушкиным: "И был странен тихий мир его чела". Впрочем, лицо уже значительно изменилось: его успело коснуться разрушение. Мы вышли из церкви с Кукольником.

- Утешительно по крайней мере, что мы все-таки подвинулись вперед, - сказал он, указывая на толпу, пришедшую поклониться праху одного из лучших своих сынов.

Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исакиевском соборе - так было означено и на билетах, а между тем, тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему. (А. В. НИКИТЕНКО. Записки и дневник)

Боясь народного возмущения, царь вспомнил о желании поэта быть похороненным вблизи родного Михайловского и дал распоряжение тайно увезти из Петербурга тело поэта, похоронить его «без всякой встречи и всякой церемонии» в далеком Святогорском монастыре. 18 февраля 1837 года поэт был погребен у восточной стены Успенского собора на небольшой площадке в присутствии А. И. Тургенева, небольшой группы местных крестьян и своего старого дядьки Н. Т. Козлова.

Место погребения Пушкина не случайно. Поэт задолго до смерти определил точно место, где надлежало истлевать его «бесчувственному телу» - родовое кладбище Пушкиных- Ганнибалов в Святогорском монастыре. Здесь были похоронены его дед Осип Абрамович, бабка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна. Сюда, в монастырь, поэт неоднократно приходил в 1817-1819-м, в 1824-1826 годах и позже. В день погребения Надежды Осиповны он приобрел место и для себя рядом с могилой матери. Такое деревенское родовое кладбище с большим чувством изобразил Пушкин в элегии «Когда за городом, задумчив, я брожу . . .». написанной за полгода до смерти:

Но как же любо мне

Осеннею порой, в вечерней тишине.

В деревне посещать кладбище родовое.

Где дремлют мертвые в торжественном покое.

И хоть бесчувственному телу

Равно повсюду истлевать,

Но ближе к милому пределу

Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть.

И равнодушная природа

Красою вечною сиять.

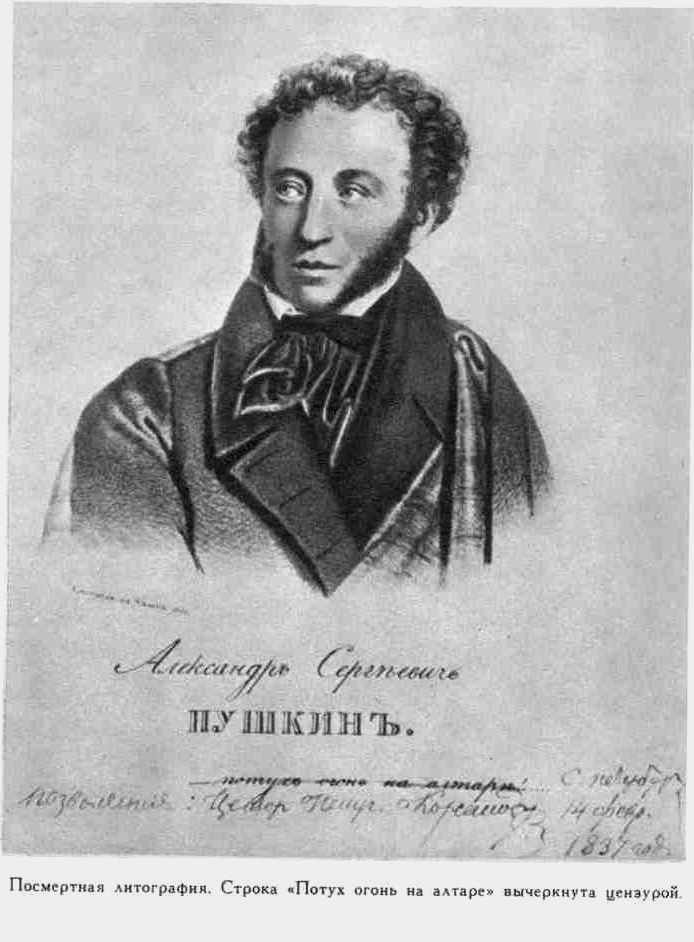

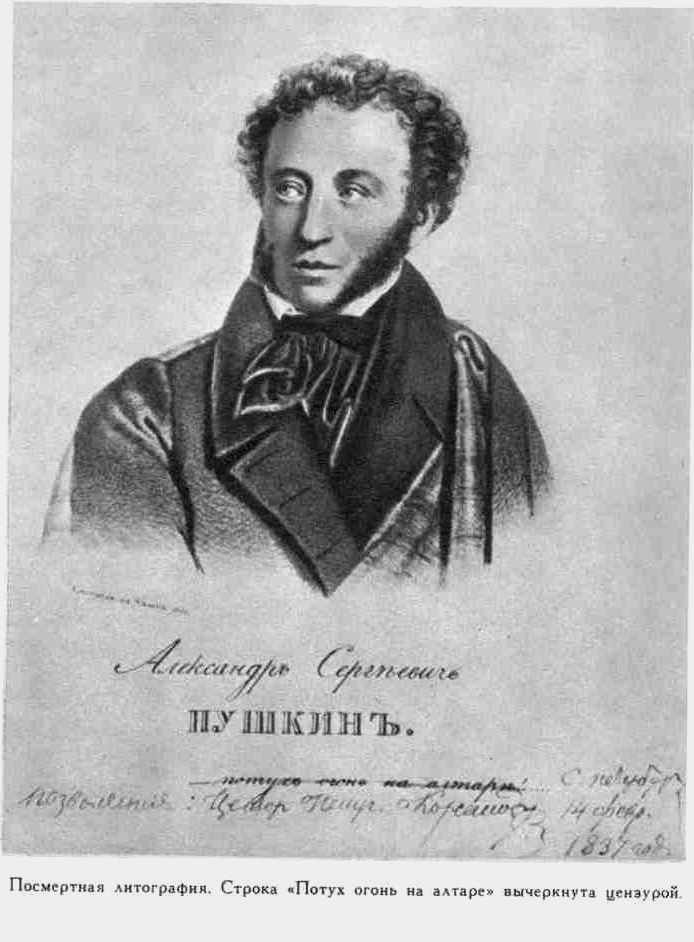

Посмертная литография Пушкина

Пушкин - наше всё! (с)

Нашла отрывки из статьи "Поединок или убийство?" врача и судебного эксперта В. Сафронова. Автор указывает на три обстоятельства, свидетельствующие, по его мнению, о преднамеренном убийстве Пушкина. Во-первых, пишет Сафронов, пистолеты Пушкина были куплены перед дуэлью, в то время, как пистолеты Дантеса были взяты д'Аршиаком у французского посла Баранта, они уже были пристреляны. А это было не только нарушением дуэльного кодекса, но и преступлением. Во-вторых, Сафронов установил, что соперники стрелялись не из гладкоствольных пистолетов с кремнёвым замком, как считалось ранее, но из пистолетов с нарезными стволами, обладавшими большей убойной силой. И, в-третьих, Сафронов задаётся вопросом: почему же Дантес после выстрела в него Пушкина — замечательного стрелка — оказался лишь контужен? читать дальше

Выдвигалась версия о мундирной пуговице, якобы спасшей Дантеса. Сафронов установил, что на месте предполагаемого ранения на мундире Дантеса пуговиц не было. Да и сами адвокаты поручика вскоре переменили версию — оказывается, Дантеса спасла пуговица от подтяжек под мундиром. И здесь Сафронов высказывает сомнение — могла ли маленькая пуговица не позволить пуле пистолета большой убойной силы поразить Дантеса? Сафронов приходит к. выводу: есть основание считать, что под мундиром Дантеса находились металлические пластины — они-то и отразили пулю Пушкина, при этом, как известно, Дантес упал — такой мощи был выстрел!

"Под угрозой гибели на месте поединка такой бесчестный человек, как Дантес мог пойти на любую подлость. Тем более, что дело имел с такими доверчивыми людьми как Пушкин и Данзас, которым и в голову не могла придти мысль об ухищрениях противника", — так писал Сафронов. Автор указывал также на удивительное спокойствие не отличавшегося особой смелостью Дантеса, несколько секунд ожидавшего выстрела Пушкина, и на отсутствие врача на месте поединка.

Так что, смерть Пушкина - итог заговора, а не просто отстаивания чести и достоинства?

Нашла много документальных свидетельств того, как все было. Привожу, их очень мног о, но и очень мало, чтобы понять истину.

Письмо, с которого все началось - АНОНИМНЫЙ "ДИПЛОМ", полученный Пушкиным 4 ноября 1836 г. :

Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев в полном собрании своем, под председательством великого магистра Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина [Муж красавицы Марии Антоновны, бывшей в связи с императором Александром I и имевшей от него дочь], единогласно выбрали Александра Пушкина коадъютором (заместителем) великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом ордена.

Непременный секретарь: граф I. Борх.

"Вообще говоря, это низкое и неосновательное оскорбление вызвало негодование; но, повторяя, что поведение моей жены было безупречно, все говорили, что поводом к этой клевете послужило настойчивое ухаживание за нею г. Дантеса. Я не мог допустить, чтобы имя моей жены в такой истории связывалось с именем кого бы то ни было. Я поручил сказать это г. Дантесу. Барон Геккерен приехал ко мне и принял вызов за г. Дантеса, попросив отсрочки на две недели." (ПУШКИН - гр. А. X. БЕНКЕНДОРФУ, 21. ноября 1836 г.)

Красавица Натали

Дантес

Барон Луи Геккерн

Пушкин ... получает письмо, в котором Дантес просит руки старшей Гончаровой, сестры Наталии Николаевны. Удивление Пушкина было невыразимое; казалось, что все сомнения должны были упасть перед таким доказательством, что Дантес не думает о его жене. Но Пушкин не поверил сей неожиданной любви, а так как не было причины отказать в руке свояченицы, тридцатилетней девушки, которой Дантес нравился, то и было изъявлено согласие. Помолвка Дантеса удивила всех и всех обманула.

Друзья Пушкина, видя, что ревность его продолжается, напали на него, упрекая в безрассудстве; он же оставался неуспокоенным и не верил, что свадьба состоится. (Н. М. СМИРНОВ. Рус. Арх.)

"Моя свояченица Катерина выходит замуж за барона Геккерена, племянника и приемного сына посланника голландского короля. Это очень красивый и славный малый, весьма в моде, богатый, и на четыре года моложе своей невесты.

Приготовление приданого очень занимает и забавляет мою жену и ее сестер, меня же приводит в ярость, потому что мой дом имеет вид магазина мод и белья." (ПУШКИН - С. Л. ПУШКИНУ (отцу) в конце дек. 1836 г. )

Мне бы так хотелось иметь через вас подробности о невероятной женитьбе Дантеса. - Неужели причиной ее явилось анонимное письмо? Что это - великодушие или жертва? Мне кажется, - бесполезно, слишком поздно. (Императрица АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА баронессе Е. Ф. ТИЗЕНГАУЗЕН в конце

дек. 1836 г. - нач. янв. 1837 г)

10-го января брак (между Дантесом и Ек. Гончаровой) был совершен в обеих церквах (православной и католической) в присутствии всей семьи. Граф Григорий Строганов с супругой, - родные дядя и тетка молодой девушки, - были ее посажеными отцом и матерью, а с моей стороны графиня Нессельроде была посаженой матерью, а князь и княгиня Бутера свидетелями. (Бар. ГЕККЕРЕН-СТАРШИИ - барону ВЕРСТОЛКУ)

Екатерина Гончарова

После женитьбы Дантеса государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед. Так как сношения Пушкина с государем происходили через графа Бенкендорфа, то перед поединком Пушкин написал известное письмо свое на имя графа Бенкендорфа, собственно назначенное для государя [речь идет о письме к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года]. Но письма этого Пушкин не решился посылать, и оно найдено было у него в кармане сюртука, в котором он дрался. В подлиннике я видел его у покойного Павла Ивановича Миллера, который служил тогда секретарем при графе Бенкендорфе; он взял себе на память это не дошедшее по назначению письмо. (П. И. БАРТЕНЕВ со слов П. А. ВЯЗЕМСКОГО. Рус. Арх.)

Между тем посланник (которому досадно было, что его сын женился так невыгодно) и его соумышленники продолжали распускать по городу оскорбительные для Пушкина слухи. В Петербург приехали девицы Осиповы, тригорские приятельницы поэта; их расспросы, что значат ходившие слухи, тревожили Пушкина. (П. И. БАРТЕНЕВ со слов кн-ни В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ. Рус. Арх.)

Собственно говоря, Наталья Николаевна виновна только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина. В сущности она сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых однако ж из-за этого принимают не хуже прежнего; но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что ее муж иначе был создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам. (ЕК. Н. МЕЩЕРСКАЯ-КАРАМЗИНА - княжне М. И. МЕЩЕРСКОЙ)

Вот что рассказывал граф Сологуб Никитенке о смерти Пушкина. В последний год своей жизни Пушкин решительно искал смерти. Тут была какая-то психологическая задача. Причины никто не мог знать, потому что Пушкин был окружен шпионами: каждое слово его, сказанное в кабинете самому искреннему другу, было известно правительству. Стало быть, что таилось в душе его, известно только богу... Разумеется, обвинения пали на жену Пушкина, что она будто бы была в связях с Дантесом. Но Сологуб уверяет, что это сущий вздор. Жена Пушкина была в форме красавица, и поклонников у ней были целые легионы.

Немудрено, стало быть, что и Дантес поклонялся ей, как красавице; но связей между них никаких не было. Подозревают другую причину. Жена Пушкина была фрейлиной [Фрейлинами могли быть только девицы.] при дворе, так думают, что не было ли у ней связей с царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти. (И. И. ИВАНИЦКИЙ. Воспоминания и дневник)

Встретившись за несколько дней до дуэли с баронессой Вревской в театре, Пушкин сам сообщил ей о своем намерении искать смерти. Тщетно та продолжала его успокаивать, как делала то при каждой с ним встрече. Пушкин был непреклонен. Наконец она напомнила ему о детях его. - "Ничего, - раздражительно отвечал он, - император, которому известно все мое дело, обещал мне взять их под свое покровительство". (М. И. СЕМЕВСКИЙ со слов бар. Е. Н. ВРЕВСКОЙ)

Дантес написал Наталье Николаевне письмо, которое было - вопль отчаяния с первого до последнего слова. Цель его была добиться свидания. "Он жаждал только возможности излить ей всю свою душу, переговорить только о некоторых вопросах, одинаково важных для обоих, заверял честью, что прибегает к ней единственно, как к сестре его жены, и что ничем не оскорбит ее достоинство и чистоту". Письмо, однако же, кончалось угрозою, что если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, он не в состоянии будет пережить подобное оскорбление. Отказ будет равносилен смертному приговору, а может быть даже и двум. Жена, в своей безумной страсти, способна последовать данному им примеру, и, загубленные в угоду

трусливому опасению, две молодые жизни вечным гнетом лягут на ее бесчувственную душу.

Года за три перед смертью, Наталья Николаевна рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам, прося не покидать дом до замужества последней из нас. С ее слов я узнала, что дойдя до этого эпизода, мать со слезами на глазах сказала: "Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание... Свидание, за которое муж заплатил своею кровью, а я - счастьем и покоем своей жизни. Бог свидетель, что оно было столь же кратко, сколько невинно. Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве страдания... Но кто допустит его искренность".

Местом свидания была избрана квартира Идалии Григорьевны Полетика, в кавалергардских казармах, так как муж .ее состоял офицером этого полка. Она была полуфранцуженка, побочная дочь графа Григория Строганова, воспитанная в доме на равном положении с остальными детьми, и, в виду родственных связей с Загряжскими, Наталья Николаевна сошлась с ней на дружественную ногу. Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный несомненный успех. В числе ее поклонников самым верным, искренно влюбленным и беззаветно преданным был в то время кавалергардский ротмистр Петр Петрович Ланской (будущий второй муж Наталии Николаевны Пушкиной). Хорошо осведомленная о тайных агентах, следивших за каждым шагом Пушкиной, Идалия Григорьевна, чтобы предотвратить опасность возможных последствий, поручила Ланскому, под видом прогулки около здания, зорко следить за всякой подозрительной личностью, могущей появиться близ ее подъезда.

Несмотря на бдительность окружающих и на все принятые предосторожности, не далее, как через день, Пушкин получил злорадное извещение от того же анонимного корреспондента о состоявшейся встрече. Он прямо понес письмо к жене.

Она не отперлась, но поведала ему смысл полученного послания, причины, повлиявшие на ее согласие, и созналась, что свидание не имело того значения, которое она предполагала, и было лишь хитростью влюбленного человека. Это открытие возмутило ее до глубины души и, тотчас же, прервав беседу, она твердо заявила Геккерену, что останется навек глуха к его мольбам и заклинаниям, и что это первое, его угрозами вынужденное, свидание станет последним.

Приведенное объяснение имело последствием вторичный вызов на дуэль Геккерена, но уже составленный в столь резких выражениях, что отнята была всякая возможность пpимиpeния. (А. П. АРАПОВА. Новое Время, 1908 г.)

Дотоль Пушкин себя вел, как каждый бы на его месте сделал; и хотя никто не мог обвинять жену Пушкина, столь же мало оправдывали поведение Дантеса, и в особенности гнусного его отца Геккерена. Но последний повод к дуэли, которого никто не постигает и заключавшийся в самом дерзком письме Пушкина к Геккерену, сделал Дантеса правым в сем деле. C'est le cas de dire, chasser nature, il revient au galop. (Вот случай сказать: гони природу в дверь, она влетит в окно). (ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I - вел. кн. МИХ. ПАВ-ЧУ, 3 февр. 1837 г.)

За несколько часов до дуэли Пушкин говорил д'Аршиаку, секунданту Геккерена, объясняя причины, которые заставляли его драться: "Есть двоякого рода рогоносцы: одни носят рога на самом деле; те знают отлично, как им быть; положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительнее. Я принадлежу к последним". (Кн. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ - вел. кн. МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ, 14 февр. 1837 г.)

Пушкин спокойно дожидался у себя развязки. Его спокойствие было удивительное; он занимался своим "Современником" и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой (сочинительнице "Русской истории для детей", трудившейся и для его журнала). (В. А. ЖУКОВСКИЙ - С. Л. ПУШКИНУ)

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ПУШКИНА

Милостивая Государыня Александра Осиповна.

Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение. Покамест, честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall [Барри Корнуоля (имеется в виду книга английского поэта Барри Корнуоля, высоко ценимого Пушкиным)] - Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашей, переведите их как умеете - уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах, и поневоле зачитался, Вот как надобно писать! С глубочайшим почтеньем и совершенной преданностью честь имею быть,

Милостивая Государыня, Вашим покорнейшим слугою

А. Пушкин. (ПУШКИН - А. О. ИШИМОВОЙ, 27 января 1837 г.)

Несмотря на ясную погоду, дул довольно сильный ветер. Морозу было градусов пятнадцать. Закутанный в медвежью шубу, Пушкин молчал, по-видимому был столько же спокоен, как и во все время пути, но в нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным выбранное им и д'Аршиаком место, Пушкин отвечал:

- Са m'est fort egal, seulement tachez de faire tout cela plus vite (мне это решительно все равно, - только, пожалуйста, делайте все это поскорее).

Отмерив шаги, Данзас и д'Аршиак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этих приготовлений нетерпение Пушкина обнаружилось словами к своему секунданту:

- Eh bien! est ce fini? (Ну, что же! Кончили?)

Все было кончено. Противников поставили, подали им пистолеты, и по сигналу, который сделал Данзас, махнув шляпой, они начали сходиться.

Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая, сказал:

- Je crois que j'ai la cuisse fracassee (кажется, у меня раздроблено бедро).

Секунданты бросились к нему, и, когда Дантес намеревался сделать то же, Пушкин удержал его словами:

- Attendez! Je me sens assez de force pour tirer mon coup (подождите! Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел).

При падении Пушкина пистолет его попал в снег, и потому Данзас подал ему другой. Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. (А. АММОСОВ)

Уже дома

Данзас сказал ему, что готов отомстить за него тому, кто его поразил. - "Нет, нет, - ответил Пушкин, - мир, мир". (A. Н. ВЕНЕВИТИНОВА - С. Л. ПУШКИНУ со слов Е. А. Карамзиной)

Во все время болезни Пушкина передняя его постоянно была наполнена знакомыми и незнакомыми, вопросы: что Пушкин? Легче ли ему? Поправился ли он? Есть ли надежда? сыпались со всех сторон. Государь, наследник, великая княгиня Елена Павловна постоянно посылали узнавать о здоровье Пушкина; от государя приезжал Арендт несколько раз в день. У подъезда была давка. В передней какой-то старичок сказал с удивлением: - "Господи боже мой! Я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было!"

Пушкин впускал к себе только самых коротких своих знакомых, хотя всеми интересовался: беспрестанно спрашивал, кто был у него в доме, и говорил: "мне было бы приятно видеть их всех, но у меня нет силы говорить с ними". По этой причине, вероятно, он не простился и с некоторыми из своих лицейских товарищей. (A. АММОСОВ)

Бюллетени о состоянии Пушкина

В четверг утром я сидел в его комнате несколько часов (он лежал и умер в кабинете, на своем красном диване, подле средних полок с книгами). Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим. (П. А. ПЛЕТНЕВ - В. Г. ТЕПЛЯКОВУ)

Когда все ушли, я сел перед ним и долго, один смотрел ему в лицо.

Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха, после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое.

Нет! Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание.

Всматриваясь в него, мне все хотелось спросить: что видишь, друг? и что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его, и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну! Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной-, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина. (В. А. ЖУКОВСКИЙ - С. Л. ПУШКИНУ)

Посмертная маска Пушкина, снятая скульптором С. Гальбергом 29 января 1837 года

Современники-свидетели передавали нам, что во время отпевания обширная площадь перед церковью представляла собою сплошной ковер из человеческих голов. (П. И. БАРТЕНЕВ. Рус. Арх.)

Февраль 1. Похороны Пушкина. Это были, действительно, народные похороны. Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге, - все стекалось к церкви, где отпевали поэта. Это происходило в Конюшенной.

Площадь была усеяна экипажами и публикою, но среди последней - ни одного тулупа или зипуна. Церковь была наполнена знатью. Весь дипломатический корпус присутствовал. Впускали в церковь только тех, которые были в мундирах или с билетом. На всех лицах лежала печаль - по крайней мере наружная. Я прощался с Пушкиным: "И был странен тихий мир его чела". Впрочем, лицо уже значительно изменилось: его успело коснуться разрушение. Мы вышли из церкви с Кукольником.

- Утешительно по крайней мере, что мы все-таки подвинулись вперед, - сказал он, указывая на толпу, пришедшую поклониться праху одного из лучших своих сынов.

Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исакиевском соборе - так было означено и на билетах, а между тем, тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему. (А. В. НИКИТЕНКО. Записки и дневник)

Боясь народного возмущения, царь вспомнил о желании поэта быть похороненным вблизи родного Михайловского и дал распоряжение тайно увезти из Петербурга тело поэта, похоронить его «без всякой встречи и всякой церемонии» в далеком Святогорском монастыре. 18 февраля 1837 года поэт был погребен у восточной стены Успенского собора на небольшой площадке в присутствии А. И. Тургенева, небольшой группы местных крестьян и своего старого дядьки Н. Т. Козлова.

Место погребения Пушкина не случайно. Поэт задолго до смерти определил точно место, где надлежало истлевать его «бесчувственному телу» - родовое кладбище Пушкиных- Ганнибалов в Святогорском монастыре. Здесь были похоронены его дед Осип Абрамович, бабка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна. Сюда, в монастырь, поэт неоднократно приходил в 1817-1819-м, в 1824-1826 годах и позже. В день погребения Надежды Осиповны он приобрел место и для себя рядом с могилой матери. Такое деревенское родовое кладбище с большим чувством изобразил Пушкин в элегии «Когда за городом, задумчив, я брожу . . .». написанной за полгода до смерти:

Но как же любо мне

Осеннею порой, в вечерней тишине.

В деревне посещать кладбище родовое.

Где дремлют мертвые в торжественном покое.

И хоть бесчувственному телу

Равно повсюду истлевать,

Но ближе к милому пределу

Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть.

И равнодушная природа

Красою вечною сиять.

Посмертная литография Пушкина

-

-

10.02.2007 в 21:32Конечно, он умирал в страшных мучениях, его по-человечески жалко, но он сам виноват во всем случившемся.

-

-

10.02.2007 в 21:50Там видно, что все неоднозначно - и необузданный африканский темперамент поэта, но есть и факты, что его довели. Поэты - люди вольные, это было во все времена.